|

Chamäleon Observatory zurück zum

Mondatlas Bildaufnahme + Bildverarbeitung HOME CHAMÄLEON |

|

|

|

Die Technik der Videofotografie des Mondes, der Sonne und der Planeten ist relativ neu. Ihr Einzug in den Amateurbereich begann ungefähr im Jahr 2005. Die Technik stammt - wie so vieles - aus der professionellen Astronomie. Von dort kommt auch der Name: Lucky Imaging. Sie wurde in der professionellen Astronomie eingesetzt, um enge Doppelsternsysteme mit dem theoretischen Auflösungsvermögen der eingesetzten Optik aufzulösen.

Die Technik und die Idee dahinter sind eigentlich simpel. Es werden hunderte bis tausende, sehr kurz belichtete, Einzelbilder eines Objekts aufgenommen. Durch die kurzen Belichtungszeiten wird die Luftunruhe (das Seeing) bei jedem Einzelbild praktisch "eingefroren", denn die Seeingbedingungen ändern sich im Millisekundenbereich nur wenig. Wer mehr über das Seeing erfahren möchte findet hier Links zu zwei Tutorials, in denen das Seeing ausführlich behandelt wird.

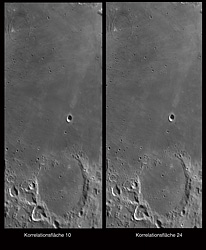

| Durch

die kurzen Belichtungszeiten sind die Einzelbilder jedoch sehr stark

verrauscht. Hat man nun eine Software, die aus den vielen Einzelbildern die

schärfsten herausfiltert und diese zu einem Summenbild aufaddiert, wird

das Rauschen stark reduziert und es lässt sich annähernd die

theoretische Auflösung der Aufnahmeoptik erreichen. Das Lucky Imaging

funktioniert im Amateurbereich (leider) nur bei hellen Aufnahmeobjekten, es sei

denn, man setzt sehr teure, tiefgekühlte Spezialkameras ein, deren

Anschaffungskosten wohl aber das Budget des normalen Amateurs weit

überschreiten. » Die Bilder rechts zeigen das beste (links) und das schlechteste Einzelbild (rechts) aus einem Avifile von 1.200 Rohbildern. Nicht nur in der Bildschärfe unterscheiden sich die Bilder, das unschärfere zeigt auch deutlich weniger Kontrast. Hier klicken zum Laden einer großen Version. |

|

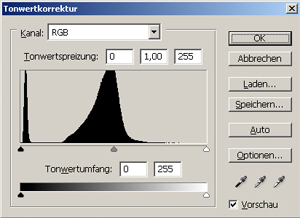

Mondbilder in bester Qualität auf einem "fremden" Monitor darzustellen ist eine Gratwanderung wie wir aus leidvoller Erfahrung zur Kenntnis nehmen mussten. Andere Einstellungen von Kontrast und Helligkeit - gegenüber dem Monitor an dem die Bildverbeitung erfolgte - führen zu "harten" Darstellungen, Helligkeitsunterschhiede werden zu stark oder zu schwach wiedergegeben, schwarze Bereiche werden grau und verrauscht dargestellt. Alle hier gezeigten Aufnahmen wurden an zwei relativ hochwertigen EIZO 21 Zoll Monitoren bearbeitet und zeigen sich - zumindest bei einigen Freunden - auf deren Monitore in etwa wie auf den unseren.

Wollen Sie die Bilder bestmöglich betrachten, justieren Sie Ihren Monitor so, dass das Bild des Graukeils von weiß bis tiefschwarz gut abgestuft wiedergegeben wird.

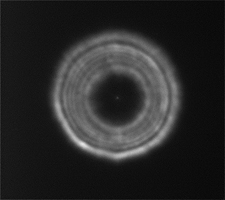

| Kollimation und Fokussierung Das A und O für die Aufnahme von exzellenten Rohavis ist - neben den aktuellen Seeingbedingungen - eine bestmögliche Kollimation (Justierung) des SC Systems. Eine Dekollimation zeigt sich sofort an einem unsymmetrischen Fangspiegelschatten bei einem grob defokussiertem Sternbild. In diesem Justagezustand, wie im Bild rechts gezeigt, ist die Aufnahme von hochaufgelösten Mond- und Planetenbildern von vornherein ausgeschlossen. Anleitungen zur Justage von SC Systemen sind vielfältig im Internet zu finden. Eine perfekte Kollimation des SC Systems im Fokus zeigt das Bild rechts außen. |

|

|

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Fokussierung. Um Probleme mit dem Spiegelshifting, welches leider auch das C14 vom Onjala Observatory hat, zu vermeiden, war das Teleskop mit einem preiswerten Baader Crayford Auszug bestückt. Die Grobfokussierung erfolgte (immer gegen den Uhrzeigersinn) über die Hauptspiegelfokussierung, die Feinfokussierung dann über den Crayford Auszug.

Warum eine Fokussierung gegen den Uhrzeigersinn? Bei einer Fokussierung gegen den Uhrzeigersinn wird der Haupspiegel zwischen Fokussierspindel und dem SkyBaffle auf Druck geklemmt. So kann der Spiegel auch bei einer Lageänderung des Teleskops nicht verkippen. Fokussiert man im Uhrzeigersinn liegt der Hauptspiegel frei und kann verkippen.

Deshalb auch folgender Tipp: Wenn Sie das SC System justieren müssen, tun Sie es ebenfalls mit einer Fokussierung gegen den Uhrzeigersinn. Denn es sollte einleuchten, dass eine Kollimation bei nicht definierter Lage des Hauptspiegels je nach anschließender Teleskoplage wieder eine Dekollimation des Systems nach sich zieht.

|

Bildaufnahme Alle Rohavis wurden im Fokus des Celestron 14 bei einer Brennweite von 3.900 Millimeter (f/11) mit einem SkyRis 445 Mono Videomodul aufgenommen. Zur Seeingberuhigung wurde ein Baader IR Passfilter eingesetzt. Weitere optische Zubehörteile, wie z.B. Zenitprisma oder Zenitspiegel, die die Abbildungsqualität beeinflussen könnten, wurden nicht eingesetzt. Die Längen der Rohavifiles lagen in Abhängigkeit des lokalen Seeings zwischen 1.200 und 1.500 Einzelbilder. Aufnahmesteuersoftware war die serienmäßig mit dem Videomodul mitgelieferte Software ICap. Eine ausführliche deutsche Bedienungsanleitung zu ICap von uns finden Sie hier. Die Rohavis wurden im 8bit Modus (Videocode Y 800) und einer elektronischen Bildverstärkung (Gain) von + 10 dB aufgenommen. Die Belichtungszeiten der Einzelbilder lagen, je nach Mondphase, am Terminator zwischen 1/80 und |

|

Alle

Rohavifiles wurden mit der Software AVISTACK V 1.8 von Dr. Michael Theusner

verarbeitet. Die Software liegt unter

AviStack als Freeware -

inklusive einer ausführlichen deutschen Anleitung - zum Download bereit.

Die Software stammt etwa aus dem Jahr 2008 und wurde annähernd zeitgleich

mit einer ähnlichen Software - REGISTAX - veröffentlicht. Die erste

Bildverarbeitung aus dem deutschsprachigen Raum zur Verarbeitung von Lucky

Imaging Videofiles war GIOTTO (siehe Links unten auf der

Seite). Wir haben vor einigen Jahren viele Rohavis parallel mit AviStack und RegiStax verarbeitet und kamen zu dem Ergebnis, dass die |

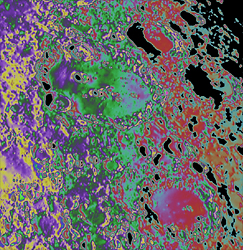

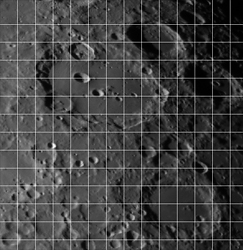

Bildverarbeitung

Wir beschreiben im Folgenden kurz die Bildverarbeitung der Rohavifiles mit AviStack am Klassiker des Mondkraters Clavius. Da die Programme in etwa gleich arbeiten, kann die Abfolge auch auf RegiStax übertragen werden. Diese Arbeitsschritte können übrigens auch für Sonnenbilder übernommen werden. Alle folgenden Bilder können durch Anklicken vergrößert werden.

|

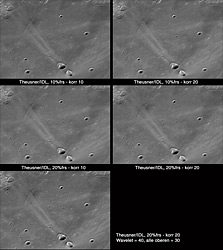

Im

letzten Bearbeitungsschritt wird das Rohsummenbild geschärft. Dazu bieten

sowohl AviStack als auch RegiStax die so genannte Wavelet Filterung an. Es ist

eine sehr spezielle Schärfungsfunktion, bei der man sehr gezielt

einstellen kann, welche Strukturen geschärft werden sollen (fein oder

grob). Im Prinzip kann man sich vorstellen, dass das Bild in mehrere, sich

überlagernde Ebenen, zerlegt wird und man entscheiden kann, welche der

Ebenen geschärft werden soll. Wir schärfen generell in der 1. Ebene

bis zum Maximum der Amplitude von 200 bei einem Sigma von 0.2. Bei Aufnahmen,

die bei exzellentem Seeing aufgenommen wurden wird auch die 2. Ebene in die

Bildschärfung einbezogen. Klicken Sie hier für einen Bildvergleich in Originalgröße zwischen Rohsummen- und Wavelet geschärften Bild |

|

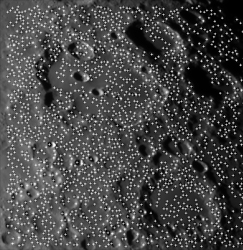

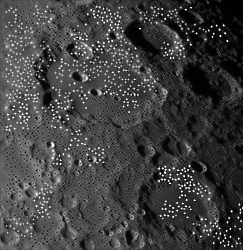

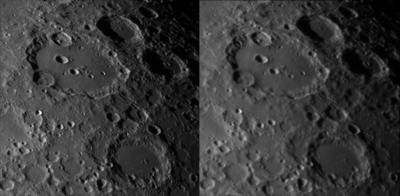

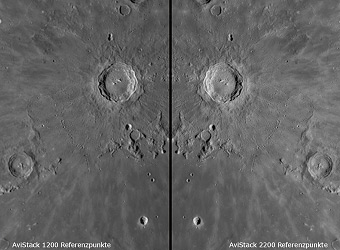

Je

mehr Referenzpunkte, desto schärfere Bilder? Im Prinzip ist das

richtig. Da AviStack die Referenzpunkte automatisch setzt, müssen die

Einstellungen des Glättungsfaktors und/oder des Minimalabstandes

gegenüber den Defaultwerten reduziert werden. Auch dadurch steigt die

Verarbeitungszeit der Avifiles deutlich an. Das Bild links zeigt einen

Vergleich. < Kopernikus, aufgenommen mit einem 6" Zeiss APQ mit 2fach Barlowlinse (f = 2.400mm), links 1.200-, rechts 2.200 Referenzpunkte. Die Bilder sind zum besseren Vergleich gespiegelt. |

| An dieser Stelle sei unserem Astrofreund Wolfgang Sorgenfrey gedankt. Er ist seit vielen, vielen Jahren einer der ganz "Großen" in der Mond- und Planetenfotografie. Von ihm haben wir in unzähligen Email Kontakten viele wertvolle Tipps und Hinweise bekommen, die es uns ermöglicht haben, Mondbilder in hoher Qualität zu präsentieren. Ein Besuch seiner Website sei empfohlen. |

| AviStack | programmiert von Dr. Michael Theusner - unsere Wahl bei der Mond- und Sonnenfotografie |

| RegiStax | programmiert von Cor Berrevoets - unsere Wahl bei Planetenaufnahmen |

| Auto Stakkart | programmiert von Emil Kraaikamp - von uns nicht getestet |

| Giotto | programmiert von Georg Dittie, der Klassiker mit einer speziellen

Schärfefunktion "Mexican hat" die von vielen Mondfotografen eingesetzt

wird |

| Tutorial | Thierry Legault: Zur Fotografie des Mondes und der Internationalen Raumstation |

| Tutorial | Christopher Go: Moderne Planetenfotografie |